VIDÉO

Français

Florence Lazar, Kamen, 2014. Sister Productions

Depuis plusieurs années, en République Serbe de Bosnie se construit un passé fabriqué de toutes pièces. Cela se traduit très concrètement par l’élévation d’églises bâties à l’image d’anciennes églises, l’exhumation de fausses ruines archéologiques et le démantèlement d’habitations pour alimenter en pierres « authentiques » la construction, à l’est du pays, d’un faux village ancien qui va devenir un site culturel et touristique.

Kamen, terme qui signifie « pierre » en bosniaque, en serbe et en croate, interroge l’état d’une société d’après-guerre, qui établit ses nouveaux fondements nationaux et religieux sur un déni et un effacement de la mémoire d’un peuple, par la réécriture et la falsification de sa propre histoire. Le film présente des témoignages de déportés de Trebinje et Visegrad, et il évoque les récents remodelages d’une partie du paysage bosniaque comme moyen de renforcer le mythe d’un héritage exclusivement serbe dans la région.

Programme :

Florence Lazar, Kamen, 2014, 65

Dans le cadre du Mois de l’architecture contemporaine en Normandie.

Kamen, terme qui signifie « pierre » en bosniaque, en serbe et en croate, interroge l’état d’une société d’après-guerre, qui établit ses nouveaux fondements nationaux et religieux sur un déni et un effacement de la mémoire d’un peuple, par la réécriture et la falsification de sa propre histoire. Le film présente des témoignages de déportés de Trebinje et Visegrad, et il évoque les récents remodelages d’une partie du paysage bosniaque comme moyen de renforcer le mythe d’un héritage exclusivement serbe dans la région.

Programme :

Florence Lazar, Kamen, 2014, 65

Dans le cadre du Mois de l’architecture contemporaine en Normandie.

Date(s)

- 16 mars 2016

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Gary Beydler, Hand held day, 1974. Light Cone

L’histoire du cinéma est jalonnée de films dans lesquels le miroir n’est pas qu’un simple élément du décor mais est investi d’une fonction narrative ou symbolique. Espace de représentation contenu dans celui de l’écran, son rôle est alors de dévoiler une autre dimension spatiale ou temporelle.

Dans une approche expérimentale du cinéma, le miroir comme dispositif réflexif est davantage utilisé dans sa dimension concrète que métaphorique et devient le sujet du film : la surface spéculaire dénonce la transparence cinématographique, la fameuse « fenêtre sur le monde » chère à André Bazin et manifeste son pouvoir d’illusion, infiniment poétique.

Ce programme donnera lieu à diverses spéculations sur l’autoportrait, la mémoire, le paysage, mais aussi sur la présence de miroirs dans le cinéma hollywoodien qui révèlent un double où la mise en scène narcissique est nourrie de doutes et d’angoisse.

Programme :

Dietmar Brehm, Kamera, 1997, 9’

Gary Beydler, Hand held day, 1974, 6’

Stephen Broomer, Memory worked by mirrors, 2011, 2’

Maki Satake, Catoptric light, 2010, 4’

Ben Russell, Trypps #7 (Badlands), 2010, 10’

Milena Gierke, Entgegen, 1999, 3’

Christoph Girardet & Matthias Müller, Kristall, 2006, 14’30

Siegfried A. Fruhauf, Mirror mechanics, 2005, 7’3

Dans une approche expérimentale du cinéma, le miroir comme dispositif réflexif est davantage utilisé dans sa dimension concrète que métaphorique et devient le sujet du film : la surface spéculaire dénonce la transparence cinématographique, la fameuse « fenêtre sur le monde » chère à André Bazin et manifeste son pouvoir d’illusion, infiniment poétique.

Ce programme donnera lieu à diverses spéculations sur l’autoportrait, la mémoire, le paysage, mais aussi sur la présence de miroirs dans le cinéma hollywoodien qui révèlent un double où la mise en scène narcissique est nourrie de doutes et d’angoisse.

Programme :

Dietmar Brehm, Kamera, 1997, 9’

Gary Beydler, Hand held day, 1974, 6’

Stephen Broomer, Memory worked by mirrors, 2011, 2’

Maki Satake, Catoptric light, 2010, 4’

Ben Russell, Trypps #7 (Badlands), 2010, 10’

Milena Gierke, Entgegen, 1999, 3’

Christoph Girardet & Matthias Müller, Kristall, 2006, 14’30

Siegfried A. Fruhauf, Mirror mechanics, 2005, 7’3

Date(s)

- 24 février 2016

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Maureen Fazendeiro, Motu Maeva, 2014. dist. G.R.E.C.

« Un portrait de Sonja, aventurière du XXe siècle, habitante d’une île qu’elle a elle-même façonnée : Motu Maeva. En un prologue bruissant de chants d’oiseaux, l’on glisse sur l’eau verte et dense jusqu’à un bout de terre indéfini, abris merveilleux et bricolé d’une vieille femme, lieu hors du temps et des cartes. Motu Maeva est le nom de cet îlot d’où vont se déployer des souvenirs heureux, et quelques autres, qu’on devine plus douloureux : un fort beau voyage, celui d’une vie, à travers l’Afrique, l’Asie, la Polynésie. Sans s’embarrasser d’exposer une quelconque chronologie ou de suivre un itinéraire précis, au fil des souvenirs qui mêlent ensemble et sans hiérarchie, grands moments de l’existence et petites anecdotes, ce portrait, en forme de voyage ou d’inventaire, procède d’un incessant mouvement. On saute en une coupe franche du Tchad à l’Indochine, à Tahiti. On s’arrête un instant, on écoute une chanson, pour repartir quelques années plus loin, ou plus tôt. » Cécile Guénot, FIDMarseille 2014

Programme :

Maureen Fazendeiro, Motu Maeva, 2014, 42’

Programme :

Maureen Fazendeiro, Motu Maeva, 2014, 42’

Date(s)

- 13 janvier 2016

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Walker Evans, Travel Notes, 1932. dist. Light Cone

Bernard Plossu revient au MuMa avec Le Havre en noir et blanc. Sa pratique de la photographie et du cinéma (le Voyage mexicain suivi du road-movie californien filmés en Super 8 en 1966) est largement associée à celle du voyage comme expérience, qui permet de vivre physiquement le monde - au risque d’en revenir changé.

Est-ce un hasard si ce programme débute par l’un des rares films d’un autre photographe, l’illustre Walker Evans, qui comme Bernard Plossu a transcendé le style documentaire ?

Travel Notes, tourné sur un trois-mâts en route pour Tahiti sera la première étape d’un itinéraire filmique qui passera par le Mexique, la Grèce, le Yémen, Bali pour s’achever sur la route du grand ouest étasunien. Voyons ces films comme les pages d’un carnet de voyage qui nous restitue la diversité du monde, de ses paysages et de ses habitants, nous faisant partager autant d’expériences humaines et artistiques.

Programme :

Walker Evans, Travel Notes, 1932, 12’

Chick Strand, Guacamole, 1976, 10’15

Barbara Meter, Greece to me, 2001, 10’

Christopher Becks, Parallax, 2008, 6’

Stephen Broomer, Balinese Rebar, 2011, 3’32

Fern Silva, Tender feet, 2013, 10’

Dans le cadre de l’exposition « Bernard Plossu. Le Havre en noir et blanc »

Est-ce un hasard si ce programme débute par l’un des rares films d’un autre photographe, l’illustre Walker Evans, qui comme Bernard Plossu a transcendé le style documentaire ?

Travel Notes, tourné sur un trois-mâts en route pour Tahiti sera la première étape d’un itinéraire filmique qui passera par le Mexique, la Grèce, le Yémen, Bali pour s’achever sur la route du grand ouest étasunien. Voyons ces films comme les pages d’un carnet de voyage qui nous restitue la diversité du monde, de ses paysages et de ses habitants, nous faisant partager autant d’expériences humaines et artistiques.

Programme :

Walker Evans, Travel Notes, 1932, 12’

Chick Strand, Guacamole, 1976, 10’15

Barbara Meter, Greece to me, 2001, 10’

Christopher Becks, Parallax, 2008, 6’

Stephen Broomer, Balinese Rebar, 2011, 3’32

Fern Silva, Tender feet, 2013, 10’

Dans le cadre de l’exposition « Bernard Plossu. Le Havre en noir et blanc »

Date(s)

- 16 décembre 2015

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Safia Benhaim, La Fièvre, 2014

Maroc, février 2011.

Une nuit de fièvre, une enfant perçoit la présence d’un fantôme : c’est une exilée politique, de retour dans son pays natal après une longue absence. Dans le noir et les délires de la fièvre, récit muet, voix sans corps et visions s’entremêlent. L’enfant d’aujourd’hui et le fantôme de la femme se confondent, en un voyage dans l’espace et le temps qui va mener l’exilée politique à une étrange bâtisse, à sa mémoire perdue. Le récit de la décolonisation et de luttes oubliées ressurgit, avant que de nouvelles luttes, celles du « printemps arabe » au Maroc, submergent le passé.

Programme :

Safia Benhaim, La Fièvre, 2014, 40'

En présence de la réalisatrice.

Dans le cadre du Mois du film documentaire en partenariat avec la bibliothèque municipale Armand Salacrou, la bibliothèque et le service culturel de l’université du Havre, le festival Du Grain à démoudre et l’association Cannibale Peluche.

Une nuit de fièvre, une enfant perçoit la présence d’un fantôme : c’est une exilée politique, de retour dans son pays natal après une longue absence. Dans le noir et les délires de la fièvre, récit muet, voix sans corps et visions s’entremêlent. L’enfant d’aujourd’hui et le fantôme de la femme se confondent, en un voyage dans l’espace et le temps qui va mener l’exilée politique à une étrange bâtisse, à sa mémoire perdue. Le récit de la décolonisation et de luttes oubliées ressurgit, avant que de nouvelles luttes, celles du « printemps arabe » au Maroc, submergent le passé.

Programme :

Safia Benhaim, La Fièvre, 2014, 40'

En présence de la réalisatrice.

Dans le cadre du Mois du film documentaire en partenariat avec la bibliothèque municipale Armand Salacrou, la bibliothèque et le service culturel de l’université du Havre, le festival Du Grain à démoudre et l’association Cannibale Peluche.

Date(s)

- 18 novembre 2015

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Helga Fanderl, Gelbe Blätter (Feuilles jaunes)

« Je présente un programme composé d’une sélection de 22 films très courts, en Super 8 et en 16 mm. Par un libre jeu de correspondances et de résonances un « film » éphémère et unique prend forme au cours de la projection qui se fait à partir de la salle. Le son du projecteur s’entend. Mes films muets évoquent à la fois la présence de l’objet et la mienne en train de filmer. Je trouve ce que je filme en me promenant avec ma caméra, attentive et réceptive à la réalité. Chaque objet impose au film une forme particulière. Les films captent le moment d’une communication animée et s’inspirent de rythmes trouvés. Je filme de façon concentrée et directe, d’un seul geste. La caméra est l’instrument de création in situ. Il n’y a pas de montage ultérieur. Le film individuel garde la chronologie des prises de vue. Le spectateur partage ainsi mon regard et mes décisions et fait l’expérience intense d’un cosmos filmique où il peut facilement perdre la notion habituelle du temps et de l’espace. » Helga Fanderl

Programme :

- en Super 8 :

Carrousel au Jardin d’Acclimatation

Trains de marchandises

Lousias

Sculptures dans la brume

Plantes

Après le feu II

Valse de noces

Arbre à kakis en hiver

- en 16 mm :

Oiseaux au Checkpoint

Charlie

Berlin Est

Tunnel

De l’Empire State

Building

Tortelloni

Eaux violentes

Ours blanc

Panthère de Chine

Feuilles mortes

Rouille

Containers

Verres

Feuilles jaunes

Fleuve

En présence de l’artiste

Dans le cadre du 50e anniversaire du Super 8

Programme :

- en Super 8 :

Carrousel au Jardin d’Acclimatation

Trains de marchandises

Lousias

Sculptures dans la brume

Plantes

Après le feu II

Valse de noces

Arbre à kakis en hiver

- en 16 mm :

Oiseaux au Checkpoint

Charlie

Berlin Est

Tunnel

De l’Empire State

Building

Tortelloni

Eaux violentes

Ours blanc

Panthère de Chine

Feuilles mortes

Rouille

Containers

Verres

Feuilles jaunes

Fleuve

En présence de l’artiste

Dans le cadre du 50e anniversaire du Super 8

Date(s)

- 14 octobre 2015

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Madame H. © Droits réservés

- -

Musique : Aña ; Réalisation : Jean-Marie Chatelier ; Production : I love LH

Jean-Marie Chatelier, réalisateur havrais, rencontrait en 2009 Madame H, et tombait sous le charme de cette patiente de l’Hôpital Pasteur. Cette « petite fée vaporeuse » allait longtemps lui rester en mémoire, jusqu’à devenir le personnage principal d’un ciné-concert créé à base d’images d’archives issues de la Mémoire Audiovisuelle du Pôle Image Haute-Normandie. Accompagné par les musiciens de Aña qui réalisent la bande son, Jean-Marie Chatelier rend hommage à la vieille femme. Mais à travers elle, c’est aussi un portrait du Havre qu’il dresse.

Un portrait entre documentaire et fiction, faits historiques et histoire romancée.

Pour une ville ayant connu bien des histoires, et dont nous célébrons actuellement le classement du centre-ville reconstruit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

En partenariat avec le Pôle Image Haute-Normandie.

Jean-Marie Chatelier, réalisateur havrais, rencontrait en 2009 Madame H, et tombait sous le charme de cette patiente de l’Hôpital Pasteur. Cette « petite fée vaporeuse » allait longtemps lui rester en mémoire, jusqu’à devenir le personnage principal d’un ciné-concert créé à base d’images d’archives issues de la Mémoire Audiovisuelle du Pôle Image Haute-Normandie. Accompagné par les musiciens de Aña qui réalisent la bande son, Jean-Marie Chatelier rend hommage à la vieille femme. Mais à travers elle, c’est aussi un portrait du Havre qu’il dresse.

Un portrait entre documentaire et fiction, faits historiques et histoire romancée.

Pour une ville ayant connu bien des histoires, et dont nous célébrons actuellement le classement du centre-ville reconstruit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

En partenariat avec le Pôle Image Haute-Normandie.

Date(s)

- 28 novembre 2015

Tarif(s)

Gratuit

Réservation obligatoire, aux heures d'ouverture du musée, à l'accueil et par téléphone au 02 35 19 62 72

Ciné-concert précédé d’une visite de l’exposition « Bernard Plossu. Le Havre en noir et blanc », en guise d’amuse-bouche.

Haute Normandie, Marines, sans titre n°1. © Jacques Perconte

- -

Film infini, compressions dansantes de données vidéos montées à la volée par Jacques Perconte

« Le vent pousse délicatement l’écume à la verticale des falaises, pour la déposer sur les feuilles des arbres. En soufflant, il emporte les couleurs. Les formes se mélangent presqu’à l’infini et rappellent cette Normandie nouvelle à chaque regard.

[...]

La première partie de la série des Marines est réalisée dans la perspective de son installation au sein des urgences de l’hôpital Jacques Monod. Ces pièces génératives travaillent une dilatation du temps. Plus que dans la plupart de mes recherches, ces marines mettent en scène chaque événement saisi dans sa projection immédiate à une vitesse peu habituelle, le poussant ainsi dans un mouvement harmonique de séparation et d’accord avec son sujet. C’est une nouvelle manière de redistribuer la hiérarchie visuelle de l’image qui est déjà très perturbée due au travail sur les compressions vidéo. C’est aussi une manière de tendre encore plus vers une douceur du mouvement pour y imposer un maximum de fluidité. J’ai envie faisant cela d’ouvrir encore plus la porte temporelle qui saisit le regard du spectateur dans l’immensité plastique de l’image. » Jacques Perconte

Diffusée dans les accueils du service des Urgences Adultes de l’hôpital Jacques Monod, cette oeuvre a été réalisée dans le cadre des projets culturels développés par le Groupe Hospitalier du Havre et grâce au soutien de partenaires.

Avec le soutien financier de :

En partenariat avec le MuMa.

Jacques Perconte est représenté par la Galerie Charlot (Paris).

« Le vent pousse délicatement l’écume à la verticale des falaises, pour la déposer sur les feuilles des arbres. En soufflant, il emporte les couleurs. Les formes se mélangent presqu’à l’infini et rappellent cette Normandie nouvelle à chaque regard.

[...]

La première partie de la série des Marines est réalisée dans la perspective de son installation au sein des urgences de l’hôpital Jacques Monod. Ces pièces génératives travaillent une dilatation du temps. Plus que dans la plupart de mes recherches, ces marines mettent en scène chaque événement saisi dans sa projection immédiate à une vitesse peu habituelle, le poussant ainsi dans un mouvement harmonique de séparation et d’accord avec son sujet. C’est une nouvelle manière de redistribuer la hiérarchie visuelle de l’image qui est déjà très perturbée due au travail sur les compressions vidéo. C’est aussi une manière de tendre encore plus vers une douceur du mouvement pour y imposer un maximum de fluidité. J’ai envie faisant cela d’ouvrir encore plus la porte temporelle qui saisit le regard du spectateur dans l’immensité plastique de l’image. » Jacques Perconte

Diffusée dans les accueils du service des Urgences Adultes de l’hôpital Jacques Monod, cette oeuvre a été réalisée dans le cadre des projets culturels développés par le Groupe Hospitalier du Havre et grâce au soutien de partenaires.

Avec le soutien financier de :

- la DRAC de Haute-Normandie

- la MACSF

- la société ACAT

- la société Geteve production

- la fondation Charles Nicolle

- la société DJO Global

- la société Prodexpo

- l'association Le lien

- l'association Zélia

En partenariat avec le MuMa.

Jacques Perconte est représenté par la Galerie Charlot (Paris).

Date(s)

- du 04 avril 2015 au 17 avril 2015

Tarif(s)

Gratuit

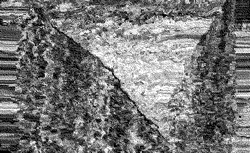

Jacques Perconte, Après le feu, 2010, dist. Light Cone

Rencontre avec Vincent Deville, Maître de conférences en cinéma à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, auteur du livre Les formes du montage dans le cinéma d’avant-garde (PUR, 2014).

La palingénésie désigne une régénération après une mort apparente. Au cinéma, la renaissance de la nature peut apparaître au niveau du motif, de la forme du film ou de l’image elle-même. Par exemple dans le retour de la végétation parmi les ruines et les traumas de l’Histoire (Resnais, Pollet, Herzog). Dans les passages et échanges d’une forme de vie à une autre, d’un règne à un autre, grâce à un usage discontinu et rythmique du montage (Stan Brakhage filme la décomposition du cadavre de son chien au milieu d’un bois; Rose Lowder tisse entre elles les images du minéral, du végétal, de l’animal et du monde humain).

Ou encore quand l’image numérique, qui semblait contrainte à la plus grande ressemblance avec le monde et à une qualité de définition toujours accrue, laisse soudain émerger de l’abstrait, de l’informe et de l’aléatoire, comme un retour de la nature et du vivant au sein du dispositif technologique (Jacques Perconte).

Programme :

La palingénésie désigne une régénération après une mort apparente. Au cinéma, la renaissance de la nature peut apparaître au niveau du motif, de la forme du film ou de l’image elle-même. Par exemple dans le retour de la végétation parmi les ruines et les traumas de l’Histoire (Resnais, Pollet, Herzog). Dans les passages et échanges d’une forme de vie à une autre, d’un règne à un autre, grâce à un usage discontinu et rythmique du montage (Stan Brakhage filme la décomposition du cadavre de son chien au milieu d’un bois; Rose Lowder tisse entre elles les images du minéral, du végétal, de l’animal et du monde humain).

Ou encore quand l’image numérique, qui semblait contrainte à la plus grande ressemblance avec le monde et à une qualité de définition toujours accrue, laisse soudain émerger de l’abstrait, de l’informe et de l’aléatoire, comme un retour de la nature et du vivant au sein du dispositif technologique (Jacques Perconte).

Programme :

- Stan Brakhage, Sirius Remembered, 1959, 11’

- Rose Lowder, Bouquets écologiques 21-30, 2001-2005, 14’

- Jacques Perconte, Après le feu, 2010, 7’

Date(s)

- 13 mai 2015

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Matthias Müller, Home Stories, 1991, dist. Light Cone

Dans la fabrication d’un film traditionnel, le montage est la phase où sont assemblés les éléments visuels et sonores, selon un principe plus ou moins transparent respectant des impératifs de vraisemblance narrative.

Mais depuis les avant-gardes historiques jusqu’à aujourd’hui, d’autres pratiques du montage se sont développées, en particulier pour les cinéastes de found-footage qui utilisent du matériau filmique existant qu’ils démontent pour le remonter selon différentes modalités. Par exemple en assemblant des éléments prélevés dans plusieurs films selon un principe d’analogie (Cut, Home stories), ou en vue de (re) constituer un autre récit (False friends, Hollywood movie). Ou bien en extrayant une séquence d’un film afin d’en revisiter la matière (Outerspace) ou la temporalité (Passage à l’acte). Internet est également une inépuisable ressource pour les artistes du remploi comme le collectif Neozoon ou Yves-Marie Mahé.

Programme :

Mais depuis les avant-gardes historiques jusqu’à aujourd’hui, d’autres pratiques du montage se sont développées, en particulier pour les cinéastes de found-footage qui utilisent du matériau filmique existant qu’ils démontent pour le remonter selon différentes modalités. Par exemple en assemblant des éléments prélevés dans plusieurs films selon un principe d’analogie (Cut, Home stories), ou en vue de (re) constituer un autre récit (False friends, Hollywood movie). Ou bien en extrayant une séquence d’un film afin d’en revisiter la matière (Outerspace) ou la temporalité (Passage à l’acte). Internet est également une inépuisable ressource pour les artistes du remploi comme le collectif Neozoon ou Yves-Marie Mahé.

Programme :

- Matthias Müller, Home Stories, 1991, 6’

- Volker Schreiner, Hollywood movie, 2012, 7’

- Christoph Girardet & Matthias Müller, Cut, 2013, 13’

- Sylvia Schedelbauer, False friends, 2007, 4’50

- Yves-Marie Mahé, Libertine X 6, 2014, 3’30

- Neozoon, My BBY 8L3W, 2014, 3’

- Peter Tscherkassky, Outerspace, 1999, 10’

- Martin Arnold, Passage à l’acte, 1993, 12’

Date(s)

- 15 avril 2015

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.