18 h 30

. © R. Carasco – R. Hébraud

- -

Amputée de la presque totalité de ses séances, la saison MuMaBoX 2020-2021 aura subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Mais nous ne pouvions pas en rester là ! Le MuMa vous propose donc, sous la forme d’un mini-festival, 5 des 7 séances annulées, pour enfin en profiter !

Ciguri 98 – La Danse du peyotl

« La cinéaste Raymonde Carasco (1939-2009) entreprend, au milieu des années 1970, une recherche sur la pensée-cinéma, « concept » hérité d'Eisenstein et que l'on retrouve, entre autres, dans les écrits de Gilles Deleuze et les œuvres de Jean-Luc Godard. Le tronc central de sa filmographie est constitué d'une quinzaine de films sur la culture des Indiens Tarahumaras (1978-2003), mise en perspective avec la pensée d’Antonin Artaud. Débutant dans la mouvance du cinéma expérimental, se poursuivant dans le champ du documentaire, voire de la fiction, les films de cette cinéaste singulière relèvent, selon Nicole Brenez, du « poème ethnographique ».

En 1995, Raymonde Carasco retourne chez les Indiens Tarahumaras avec l’intention d’approcher le Ciguri, ce rite initiatique et curatif qui tient une place essentielle dans les textes Tarahumaras d’Artaud. Ciguri 98 – La Danse du peyotl confronte, sur les images du rite actuel du Ciguri, les textes d’Artaud et la parole chamanique. » Raphaël Bassan

Programme :

Raymonde Carasco, Ciguri 98 – La Danse du peyotl, 1998, 40’00

Ciguri 98 – La Danse du peyotl

« La cinéaste Raymonde Carasco (1939-2009) entreprend, au milieu des années 1970, une recherche sur la pensée-cinéma, « concept » hérité d'Eisenstein et que l'on retrouve, entre autres, dans les écrits de Gilles Deleuze et les œuvres de Jean-Luc Godard. Le tronc central de sa filmographie est constitué d'une quinzaine de films sur la culture des Indiens Tarahumaras (1978-2003), mise en perspective avec la pensée d’Antonin Artaud. Débutant dans la mouvance du cinéma expérimental, se poursuivant dans le champ du documentaire, voire de la fiction, les films de cette cinéaste singulière relèvent, selon Nicole Brenez, du « poème ethnographique ».

En 1995, Raymonde Carasco retourne chez les Indiens Tarahumaras avec l’intention d’approcher le Ciguri, ce rite initiatique et curatif qui tient une place essentielle dans les textes Tarahumaras d’Artaud. Ciguri 98 – La Danse du peyotl confronte, sur les images du rite actuel du Ciguri, les textes d’Artaud et la parole chamanique. » Raphaël Bassan

Programme :

Raymonde Carasco, Ciguri 98 – La Danse du peyotl, 1998, 40’00

Date(s)

- 09 septembre 2021

Tarif(s)

Gratuit

Entrée libre, rendez-vous à l’accueil du musée

Nombre de places disponibles : fonction des jauges applicables à la date de l’événement.

Port du masque obligatoire

Nombre de places disponibles : fonction des jauges applicables à la date de l’événement.

Port du masque obligatoire

. © Peter Miller / Light Cone

- -

Amputée de la presque totalité de ses séances, la saison MuMaBoX 2020-2021 aura subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Mais nous ne pouvions pas en rester là ! Le MuMa vous propose donc, sous la forme d’un mini-festival, 5 des 7 séances annulées, pour enfin en profiter !

Le Soleil dans les yeux

Dans un mouvement en contrepoint à NOCTURAMA, nous sortirons de la nuit électrique pour observer la course de l’astre solaire. De l’aube magique du solstice d’été saisie sur le site de Glastonbury Tor, haut lieu de la mythologie celtique, au crépuscule industriel, cliché du sunset, immortalisé par des millions de touristes et véhiculé par les réseaux sociaux, le Soleil imposera sa lumière sur l’écran de projection.

Programme :

Fergus Carmichael, A thin place, 2020, 12’00

Holly Fisher, Glass shadows, 1976, 13' 22

Jérôme Cognet, Le soleil tout entier ne se trouve nulle part, 2020, 12' 36

LIA, Three suns, 2012, 7' 50

Semiconductor, Brilliant Noise, 2006, 5’56

Peter Miller, Set, 2016, 10' 00

Le Soleil dans les yeux

Dans un mouvement en contrepoint à NOCTURAMA, nous sortirons de la nuit électrique pour observer la course de l’astre solaire. De l’aube magique du solstice d’été saisie sur le site de Glastonbury Tor, haut lieu de la mythologie celtique, au crépuscule industriel, cliché du sunset, immortalisé par des millions de touristes et véhiculé par les réseaux sociaux, le Soleil imposera sa lumière sur l’écran de projection.

Programme :

Fergus Carmichael, A thin place, 2020, 12’00

Holly Fisher, Glass shadows, 1976, 13' 22

Jérôme Cognet, Le soleil tout entier ne se trouve nulle part, 2020, 12' 36

LIA, Three suns, 2012, 7' 50

Semiconductor, Brilliant Noise, 2006, 5’56

Peter Miller, Set, 2016, 10' 00

Date(s)

- 08 septembre 2021

Tarif(s)

Gratuit

Entrée libre, rendez-vous à l’accueil du musée

Nombre de places disponibles : fonction des jauges applicables à la date de l’événement.

Port du masque obligatoire

Nombre de places disponibles : fonction des jauges applicables à la date de l’événement.

Port du masque obligatoire

- -

Evènement inédit, cette manifestation s'adresse aux entreprises et entrepreneurs qui souhaitent s'engager ou poursuivre leur engagement sur leur territoire. En présence de grands témoins et d'experts, venez découvrir toute la richesse des partenariats mécénat. Bien au-delà du levier fiscal, il s'agit d'une stratégie novatrice, créatrice de sens et de valeur. C'est aussi un levier d'engagement pour tous les citoyens qui souhaitent soutenir les initiatives d'intérêt général.

En présence de Jean-Baptiste Gastinne, Maire du Havre et Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine-Estuaire

Inscrivez-vous ! *

Au programme :

18h30 : Mots d’accueil

- Jean-Baptiste Gastinne, Maire du Havre

- Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine-Estuaire

18h45 : Mais au fait le mécénat c'est quoi exactement ?

- Camille Marc, Directrice du développement d'Admical

18h55 : Table ronde - les entreprises engagées de la région

- Jean Amoyal, Dirigeant du Cabinet d’architecte éponyme

- Stéphanie Boutin, Directeur général adjoint communication, mécénat et sponsoring de la Matmut

- Guillaume Milert, Directeur de Ceacom

19h30 : Focus sur les actions de mécénat collectif

- Sophie Szklarek, Présidente du Club TPE-PME

- Léa Lassarat, Présidente du LH Club

19h45 : Vos contact régionaux

- Maiwen Tanon et Erik Declercq, délégués régionaux Admical en Normandie

19h50 : Clôture

- François Debiesse, Président d'Admical

20h : Cocktail – networking et visite de l'exposition Raoul Dufy au Havre

* inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles

- Découvrez les contours et les bénéfices du mécénat, en tant que véritable stratégie d'entreprise (RH, communication, ancrage local) et levier d'engagement citoyen, d'innovation sociale et de progrès sur les territoires.

- Bénéficiez des témoignages et retours d'expériences des entreprises mécènes et entrepreneurs philanthropes de la région.

- Repartez avec les "clés" pour vous lancer ou perfectionner votre pratique.

- Échangez entre pairs lors d'un cocktail networking et allez à la rencontre d'experts, partenaires locaux et institutionnels qui répondront à vos questions.

En présence de Jean-Baptiste Gastinne, Maire du Havre et Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine-Estuaire

Inscrivez-vous ! *

Au programme :

18h30 : Mots d’accueil

- Jean-Baptiste Gastinne, Maire du Havre

- Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine-Estuaire

18h45 : Mais au fait le mécénat c'est quoi exactement ?

- Camille Marc, Directrice du développement d'Admical

18h55 : Table ronde - les entreprises engagées de la région

- Jean Amoyal, Dirigeant du Cabinet d’architecte éponyme

- Stéphanie Boutin, Directeur général adjoint communication, mécénat et sponsoring de la Matmut

- Guillaume Milert, Directeur de Ceacom

19h30 : Focus sur les actions de mécénat collectif

- Sophie Szklarek, Présidente du Club TPE-PME

- Léa Lassarat, Présidente du LH Club

19h45 : Vos contact régionaux

- Maiwen Tanon et Erik Declercq, délégués régionaux Admical en Normandie

19h50 : Clôture

- François Debiesse, Président d'Admical

20h : Cocktail – networking et visite de l'exposition Raoul Dufy au Havre

* inscription gratuite et obligatoire dans la limite des places disponibles

Date(s)

- 21 mai 2019

Tarif(s)

Gratuit

Réservation obligatoire, aux heures d'ouverture du musée, à l'accueil et par téléphone au 02 35 19 62 72

Accueil à partir de 18h

Conférence de 18h30 à 20h

Contact : communication@admical.org

Conférence de 18h30 à 20h

Contact : communication@admical.org

LIEN EXTERNE

. © Gaël Dezothez

L'Empereur des Eaux, pour maintenir la paix entre les deux royaumes, doit donner la main de sa fille aînée au Roi des Hommes... Un conte extrait des "Contes de la Folie Méricourt", surprenant, à la fois satire politique et récit d'aventures, où l'on retrouve l'humour et la fantaisie de Gripari.

Date(s)

- 19 mai 2018

Tarif(s)

Gratuit

Rendez-vous à l'accueil du musée

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Stéphane Thidet, D’un soleil à l’autre, 2016

Afin de prolonger l’expérience proposée dans l’exposition Impression(s), soleil, le MuMa a imaginé un cycle de conférences, en partenariat avec l’Université populaire et le soutien de la Matmut, sur le thème du soleil. Cet astre qui rythme nos journées joue un rôle essentiel dans nos vies, mais lequel ?...

Tacita Dean, Hiroshi Sugimoto, Olafur Eliasson… De nombreux artistes contemporains s’emparent du soleil comme motif à travers lequel ils racontent le monde et notre rapport au monde. Pour les évoquer, le MuMa invite Colette Garraud, historienne de l’art ayant consacré essentiellement ses publications à la relation entre l’art contemporain et l’environnement naturel.

L’astre dont Monet saluait l’apparition avec Impression soleil levant inspire-t-il encore aujourd’hui les artistes ? En prenant quelques chemins de traverse, en rapprochant des œuvres à première vue distantes tant par leur origine et leur histoire que par les techniques auxquelles elles ont recours, on découvre l’importance des thématiques solaires dans l’art contemporain.

Dès les années soixante-dix, lors du mouvement de sortie des lieux consacrés de l’art au profit des interventions dans le paysage, les artistes du Land Art invitent les spectateurs à suivre, depuis leurs observatoires, les mouvements du soleil (Robert Morris, Nancy Holt). Plus tard, d’autres poursuivront ce dialogue direct avec la nature (David Nash).

La photographie ne sera pas en reste, qui permettra tantôt de piéger le soleil dans des constructions éphémères (Nils Udo), tantôt d’instaurer des liens poétiques entre le corps de l’artiste et l’astre lointain (Barbara et Michael Leisgen), tantôt de feindre une résistance dérisoire aux lois de l’univers (Giovanni Anselmo). Si le soleil est d’abord pourvoyeur d’une lumière dont les artistes retracent parfois les déplacements tout au long du jour (Hicham Berrada), il a aussi sur les choses et sur les corps des effets multiples, décoloration ou brûlures, qu’exploiteront certains (Dennis Oppenheim, Roger Ackling). Et, bien sûr, l’énergie solaire ne pouvait qu’intéresser tout particulièrement ceux qui ont dévolu leur œuvre entière à l’idée de nature (Erik Samakh).

Grâce à un usage savant de technologies complexes, ainsi qu’aux liens qui se tissent entre art et science, l’attention portée au cosmos ne fait que s’affirmer dans des créations récentes où observation et savoir côtoient la fiction, où nature et artifice se confondent. C’est ainsi qu’Hiroshi Sugimoto se sert d’un prisme et d’un miroir pour décomposer la lumière de l’aube, qu’Olafur Eliasson fait surgir un astre gigantesque dans l’espace embrumé de la Tate Modern à Londres, que Stéphane Thidet capte et transforme, afin de nous les rendre audibles, les sons émis par le soleil, et que Laurent Grasso, après bien d’autres œuvres célébrant d’inquiétants soleils fictifs, tantôt doubles et tantôt noirs, ainsi que de fausses éclipses, traduit en lumières mouvantes et colorées les effet du vent solaire sur les hautes tours de SolarWind.

Tacita Dean, Hiroshi Sugimoto, Olafur Eliasson… De nombreux artistes contemporains s’emparent du soleil comme motif à travers lequel ils racontent le monde et notre rapport au monde. Pour les évoquer, le MuMa invite Colette Garraud, historienne de l’art ayant consacré essentiellement ses publications à la relation entre l’art contemporain et l’environnement naturel.

L’astre dont Monet saluait l’apparition avec Impression soleil levant inspire-t-il encore aujourd’hui les artistes ? En prenant quelques chemins de traverse, en rapprochant des œuvres à première vue distantes tant par leur origine et leur histoire que par les techniques auxquelles elles ont recours, on découvre l’importance des thématiques solaires dans l’art contemporain.

Dès les années soixante-dix, lors du mouvement de sortie des lieux consacrés de l’art au profit des interventions dans le paysage, les artistes du Land Art invitent les spectateurs à suivre, depuis leurs observatoires, les mouvements du soleil (Robert Morris, Nancy Holt). Plus tard, d’autres poursuivront ce dialogue direct avec la nature (David Nash).

La photographie ne sera pas en reste, qui permettra tantôt de piéger le soleil dans des constructions éphémères (Nils Udo), tantôt d’instaurer des liens poétiques entre le corps de l’artiste et l’astre lointain (Barbara et Michael Leisgen), tantôt de feindre une résistance dérisoire aux lois de l’univers (Giovanni Anselmo). Si le soleil est d’abord pourvoyeur d’une lumière dont les artistes retracent parfois les déplacements tout au long du jour (Hicham Berrada), il a aussi sur les choses et sur les corps des effets multiples, décoloration ou brûlures, qu’exploiteront certains (Dennis Oppenheim, Roger Ackling). Et, bien sûr, l’énergie solaire ne pouvait qu’intéresser tout particulièrement ceux qui ont dévolu leur œuvre entière à l’idée de nature (Erik Samakh).

Grâce à un usage savant de technologies complexes, ainsi qu’aux liens qui se tissent entre art et science, l’attention portée au cosmos ne fait que s’affirmer dans des créations récentes où observation et savoir côtoient la fiction, où nature et artifice se confondent. C’est ainsi qu’Hiroshi Sugimoto se sert d’un prisme et d’un miroir pour décomposer la lumière de l’aube, qu’Olafur Eliasson fait surgir un astre gigantesque dans l’espace embrumé de la Tate Modern à Londres, que Stéphane Thidet capte et transforme, afin de nous les rendre audibles, les sons émis par le soleil, et que Laurent Grasso, après bien d’autres œuvres célébrant d’inquiétants soleils fictifs, tantôt doubles et tantôt noirs, ainsi que de fausses éclipses, traduit en lumières mouvantes et colorées les effet du vent solaire sur les hautes tours de SolarWind.

Date(s)

- 05 décembre 2017

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Édouard MANET (1832-1883), Bateaux en mer, soleil couchant, ca. 1868, huile sur toile, 43 x 94 cm. Œuvre récupérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, déposée en 1961 par l'Etat; en attente de sa restitution à ses légitimes propriétaires. MNR 873.. © MuMa Le Havre / David Fogel

Une conférence de Michel Collot

Afin de prolonger l’expérience proposée dans l’exposition Impression(s), soleil, le MuMa a imaginé un cycle de conférences, en partenariat avec l’Université populaire et le soutien de la Matmut, sur le thème du soleil. Cet astre qui rythme nos journées joue un rôle essentiel dans nos vies, mais lequel ?...

A partir du tableau Impression, soleil levant, nous avons demandé à Michel Collot de revenir sur la place du soleil dans l’histoire de l’art occidental, comme motif ou sujet de la peinture. Michel Collot, historien de l’art et de la littérature, est notamment l’auteur de L'Horizon fabuleux paru en deux volumes aux éditions Corti (1988) et de Paysage et poésie (Corti, 2005). Il était intervenu au MuMa à l’occasion de l’exposition consacrée à Nicolas de Staël.

Afin de prolonger l’expérience proposée dans l’exposition Impression(s), soleil, le MuMa a imaginé un cycle de conférences, en partenariat avec l’Université populaire et le soutien de la Matmut, sur le thème du soleil. Cet astre qui rythme nos journées joue un rôle essentiel dans nos vies, mais lequel ?...

A partir du tableau Impression, soleil levant, nous avons demandé à Michel Collot de revenir sur la place du soleil dans l’histoire de l’art occidental, comme motif ou sujet de la peinture. Michel Collot, historien de l’art et de la littérature, est notamment l’auteur de L'Horizon fabuleux paru en deux volumes aux éditions Corti (1988) et de Paysage et poésie (Corti, 2005). Il était intervenu au MuMa à l’occasion de l’exposition consacrée à Nicolas de Staël.

Date(s)

- 01 février 2018

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

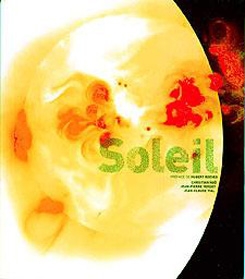

Soleil, Jean-Claude Vial, Christian Ngo, Jean-Pierre Verdet, FAYARD éditeur

Une conférence de Christian Ngô

En partenariat avec l’Université Populaire

Avec le soutien de la Matmut

Sans le soleil, pas de vie possible. Ses rayons lumineux chauffent, éclairent, font pousser les végétaux indispensables à notre alimentation. Une infime partie de l’énergie solaire a été stockée il y a des millions d’années sous forme de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Ces sources d’énergie indispensables aux civilisations modernes, ont permis des progrès considérables dans de nombreux domaines. Partenaire santé – puisqu’il fournit au corps de la vitamine D -, le soleil peut être aussi un ennemi à fuir… Entre idées reçues et prospective, le physicien Christian Ngô nous rappelle l’impact du soleil sur notre quotidien, et le rôle qu’il va jouer dans notre avenir.

Christian Ngô, physicien, a été directeur scientifique au CEA, délégué général de l’association ECRIN (Echanges et Coordination Recherche Industrie) et il a fondé Edmonium, pôle ressources en énergie, nanotechnologies et environnement (www.edmonium.fr). Christian Ngô est l’auteur ou co-auteur de plus d’une douzaine d’ouvrages scientifiques.

Le MuMa tient à remercier l’Université Populaire et toute son équipe pour ce partenariat.

En partenariat avec l’Université Populaire

Avec le soutien de la Matmut

Sans le soleil, pas de vie possible. Ses rayons lumineux chauffent, éclairent, font pousser les végétaux indispensables à notre alimentation. Une infime partie de l’énergie solaire a été stockée il y a des millions d’années sous forme de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Ces sources d’énergie indispensables aux civilisations modernes, ont permis des progrès considérables dans de nombreux domaines. Partenaire santé – puisqu’il fournit au corps de la vitamine D -, le soleil peut être aussi un ennemi à fuir… Entre idées reçues et prospective, le physicien Christian Ngô nous rappelle l’impact du soleil sur notre quotidien, et le rôle qu’il va jouer dans notre avenir.

Christian Ngô, physicien, a été directeur scientifique au CEA, délégué général de l’association ECRIN (Echanges et Coordination Recherche Industrie) et il a fondé Edmonium, pôle ressources en énergie, nanotechnologies et environnement (www.edmonium.fr). Christian Ngô est l’auteur ou co-auteur de plus d’une douzaine d’ouvrages scientifiques.

Le MuMa tient à remercier l’Université Populaire et toute son équipe pour ce partenariat.

Date(s)

- 16 octobre 2017

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Programmée dans le cadre de l’Université Populaire, cette conférence se déroulera à l’Université du Havre, amphi A5 Jules Durand, UFR Lettres et sciences humaines

Jacqueline SALMON (1943), Le Port du Havre, carte des vents, 2016, épreuve pigmentaire sur papier Japon, 95,5 x 83 cm. Le Havre Musée d’art moderne André Malraux,acquis avec l’aide du fonds régional pour les acquisitions des musées. © Jacqueline Salmon

A travers des exemples pris aux 16ème, 17ème et 18ème siècles, Lucile Haguet, conservateur des bibliothèques, réseau Lire au Havre, nous propose de nous intéresser à l’histoire de la carte, et en particulier de questionner les paradoxes de cette « image-texte ». Autant d’interrogations qui font écho à la façon dont Jacqueline Salmon, dont le travail est actuellement présenté au MuMa, s’approprie les signes cartographiques pour nourrir son œuvre photographique.

A l'occasion de l'exposition "Jacqueline Salmon. Du vent, du ciel, et de la mer...", le MuMa proposera une programmation axée autour de la perception du monde, des éléments et de la notion d'environnement. Conférences, concerts... A travers ces différents rendez-vous, il sera question de s'interroger, comme l'artiste dont nous présenterons les images, sur ces paysages qui nous entourent, et sur la façon dont nous les vivons, à travers nos sensibilités toutes différentes.

A l'occasion de l'exposition "Jacqueline Salmon. Du vent, du ciel, et de la mer...", le MuMa proposera une programmation axée autour de la perception du monde, des éléments et de la notion d'environnement. Conférences, concerts... A travers ces différents rendez-vous, il sera question de s'interroger, comme l'artiste dont nous présenterons les images, sur ces paysages qui nous entourent, et sur la façon dont nous les vivons, à travers nos sensibilités toutes différentes.

Date(s)

- 01 décembre 2016

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Eugène BOUDIN (1824-1898), Grand ciel, ca. 1888-1895, huile sur bois, 26,8 x 21,8 cm. © MuMa Le Havre / Florian Kleinefenn

Peindre le ciel de la Renaissance à l’impressionnisme.

Rencontre avec Anouchka Vasak, spécialiste de littérature notamment, pour approcher l’œuvre d’Eugène Boudin au détour d’une histoire du rapport des peintres… aux nuages !

Maître de conférences en littérature française, Anouchka Vasak co-dirige le réseau « perception du climat » de l’EHESS et la collection MétéoS aux éditions Hermann. Elle est l’auteure de Météorologies. Discours sur le ciel et le climat, des Lumières au romantisme (Champion, 2007) et, avec Emmanuel Le Roy Ladurie, de deux livres d’histoire du climat. Elle a dirigé plusieurs ouvrages sur la météorologie au croisement de la science, de l’esthétique et de la littérature (avec J. Berchtold et J.P. Sermain, Canicules et froids extrêmes. L’événement climatique et ses représentations II, Hermann, 2012 ; avec T. Belleguic, Ordre et désordre du monde. Enquête sur les météores de la Renaissance à l’âge moderne, Paris, Hermann, 2013). Le nuage est devenu un de ses objets de réflexion privilégiés: elle a édité On the Modifications of Clouds, l’essai de Luke Howard, qui en 1803 inventa la classification des nuages. Saluée par Goethe, « l’invention des nuages » interrogea la pratique des peintres de paysage.

Rencontre avec Anouchka Vasak, spécialiste de littérature notamment, pour approcher l’œuvre d’Eugène Boudin au détour d’une histoire du rapport des peintres… aux nuages !

Maître de conférences en littérature française, Anouchka Vasak co-dirige le réseau « perception du climat » de l’EHESS et la collection MétéoS aux éditions Hermann. Elle est l’auteure de Météorologies. Discours sur le ciel et le climat, des Lumières au romantisme (Champion, 2007) et, avec Emmanuel Le Roy Ladurie, de deux livres d’histoire du climat. Elle a dirigé plusieurs ouvrages sur la météorologie au croisement de la science, de l’esthétique et de la littérature (avec J. Berchtold et J.P. Sermain, Canicules et froids extrêmes. L’événement climatique et ses représentations II, Hermann, 2012 ; avec T. Belleguic, Ordre et désordre du monde. Enquête sur les météores de la Renaissance à l’âge moderne, Paris, Hermann, 2013). Le nuage est devenu un de ses objets de réflexion privilégiés: elle a édité On the Modifications of Clouds, l’essai de Luke Howard, qui en 1803 inventa la classification des nuages. Saluée par Goethe, « l’invention des nuages » interrogea la pratique des peintres de paysage.

Date(s)

- 09 juin 2016

Tarif(s)

Gratuit

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Eugène BOUDIN (1824-1898), Étude de ciel au couchant, ca. 1888-1895, huile sur bois, 27,5 x 21 cm. © MuMa Le Havre / Florian Kleinefenn

En compagnie de Laurent Manœuvre, co-commissaire de l’exposition « Eugène Boudin. L’Atelier de la lumière », le MuMa vous propose une conférence au ton inhabituel et aux contenus enrichis, puisqu’un comédien épaulera le spécialiste d’Eugène Boudin pour vous le faire découvrir à travers les mots qu’il coucha sur le papier tout au long de sa vie.

Avec le concours de Christine Labourdette, comédienne

Avec le concours de Christine Labourdette, comédienne

Date(s)

- 28 avril 2016

Tarif(s)

Gratuit

Réservation obligatoire, aux heures d'ouverture du musée, à l'accueil et par téléphone au 02 35 19 62 72