CONFÉRENCE

Français

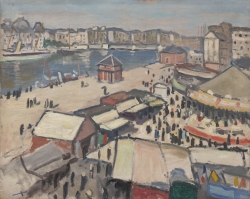

Albert MARQUET (1875-1947), Fête foraine au Havre, 1906, huile sur toile, 65 x 81 cm. Bordeaux, musée des beaux-arts. © Mairie de Bordeaux - musée des Beaux-Arts/Lysiane Gauthier

Conférence par Michaël Debris, chargé des expositions au MuMa

Le bordelais Albert Marquet est un peintre de l'eau. Le goût du voyage le conduit à Marseille, Alger, Agay, Londres ou Naples ... Chaque fois, un fleuve, un bord de mer à croquer. En Normandie, où il effectue plusieurs séjours, notamment en compagnie de Raoul Dufy ou Henri Manguin, sa palette colorée s'exprime pleinement et se singularise.

Au-delà du mouvement fauve, Marquet s'invente et se réinvente dans sa façon de traiter la couleur, et à travers elle, le paysage. Et dans ce cheminement, Le Havre, Fécamp ou Dieppe ont joué un rôle non des moindres.

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole

A noter : un certain nombre de visites en lien avec l’exposition Marquet en Normandie seront programmées par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Plus d’informations sur www.lehavreseine-patrimoine.fr

Le bordelais Albert Marquet est un peintre de l'eau. Le goût du voyage le conduit à Marseille, Alger, Agay, Londres ou Naples ... Chaque fois, un fleuve, un bord de mer à croquer. En Normandie, où il effectue plusieurs séjours, notamment en compagnie de Raoul Dufy ou Henri Manguin, sa palette colorée s'exprime pleinement et se singularise.

Au-delà du mouvement fauve, Marquet s'invente et se réinvente dans sa façon de traiter la couleur, et à travers elle, le paysage. Et dans ce cheminement, Le Havre, Fécamp ou Dieppe ont joué un rôle non des moindres.

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole

A noter : un certain nombre de visites en lien avec l’exposition Marquet en Normandie seront programmées par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.

Plus d’informations sur www.lehavreseine-patrimoine.fr

Date(s)

- 13 juin 2023

Tarif(s)

Gratuit

Renseignement et inscription auprès du Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole

Accès et jauges en fonction de l’évolution sanitaire et des normes en vigueur

Accès et jauges en fonction de l’évolution sanitaire et des normes en vigueur

Le MuMa participe de nouveau au festival Sur les épaules des géants, consacré aux sciences.

Il accueillera une conférence de Lucile Beck, chercheuse en sciences du patrimoine et spécialiste de la datation des objets et œuvres d’art.

En partant d’une peinture des collections du MuMa, Paysage de Te Vaa de Paul Gauguin, la physicienne Lucile Beck, responsable du Laboratoire de Mesure du Carbone 14 au CEA, décortique les méthodes actuelles de datation des œuvres et objets d’art. Entre réponses indiscutables et espoirs frustrés, la science force à l’humilité, mais ouvre aussi de belles perspectives dans ce regard croisé entre le MuMa et le CEA.

Commentaires de recherches sur l’œuvre assurés par Gaëlle Cornec, médiatrice au MuMa

Retrouvez toute la programmation de l'événement "Sur les épaules des géants" sur le site internet : www.surlesepaulesdesgeants.fr

Il accueillera une conférence de Lucile Beck, chercheuse en sciences du patrimoine et spécialiste de la datation des objets et œuvres d’art.

En partant d’une peinture des collections du MuMa, Paysage de Te Vaa de Paul Gauguin, la physicienne Lucile Beck, responsable du Laboratoire de Mesure du Carbone 14 au CEA, décortique les méthodes actuelles de datation des œuvres et objets d’art. Entre réponses indiscutables et espoirs frustrés, la science force à l’humilité, mais ouvre aussi de belles perspectives dans ce regard croisé entre le MuMa et le CEA.

Commentaires de recherches sur l’œuvre assurés par Gaëlle Cornec, médiatrice au MuMa

Retrouvez toute la programmation de l'événement "Sur les épaules des géants" sur le site internet : www.surlesepaulesdesgeants.fr

Paul GAUGUIN (1848-1903), Paysage de Te Vaa, 1896, huile sur toile, 46,4 x 74,4 cm. Le Havre Musée d’art moderne André Malraux. © MuMa Le Havre / David Fogel

Date(s)

- 23 septembre 2023

Tarif(s)

Gratuit

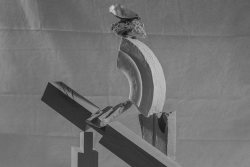

JEP 2022 sur le thème : Patrimoine Durable. © Droits réservés

Dans le cadre des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE et de leur thème 2022 : patrimoine durable, l’association Maison de la culture du Havre en partenariat avec le Muma, organise une table ronde sur la durabilité des bâtiments, à partir de l’exemple de deux de ses lieux d'activité : le musée d’art moderne (MuMa) et l’espace Niemeyer (le Volcan).

Programme de la table ronde :

Les intervenants :

Description de l’architecture :

Le MuMa

Le MuMa

Le musée inauguré en juin 1961, a été pensé par Reynold Arnould, peintre, conservateur des musées de la ville du Havre, dans le cadre de la reconstruction de la ville dans les années 1950 et conçu par quatre architectes – Guy Lagneau, Michel Weill, Jean Dimitrijevic et Raymond Audigier –, en étroite collaboration avec quatre ingénieurs – Bernard Laffaille et René Sarger (pour les structures acier et béton), Jean Prouvé (pour l’emploi de l’aluminium), André Salomon (pour l’éclairage naturel et artificiel) – et avec l’artiste Henri-Georges Adam, à qui fut commandée une sculpture monumentale pour la façade de l’édifice.

Le Volcan

Le Volcan

L’espace Niemeyer a été commandé par la ville du Havre dans les années 1970 à l’architecte Oscar Niemeyer, assisté par Jean-Maur Lyonnet, pour abriter définitivement la Maison de la culture du Havre. Depuis sa fondation en 1961, elle était passée du musée des beaux-arts au théâtre de l’Hôtel de ville en 1967 et attendait d’être installée dans son propre site.

Programme de la table ronde :

- Présentation des 2 constructions : conception, matériaux (béton), pathologies…

- Documenter et archiver un projet de bâtiment culturel pour le rendre durable. Etat des ressources documentaires existantes pour les bâtiments, (archives, Cité de l’architecture, base de données …) et présentation de Docomomo France

- Concevoir un bâtiment adapté à ses fonctions, le faire évoluer pour qu'il perdure sur la longue durée

Les intervenants :

- Raphaëlle SAINT-PIERRE, historienne de l’architecture et journaliste, membre de Docomomo France

- Clémence DUCROIX, attachée de conservation, chargée des collections et de la documentation au MuMa

Description de l’architecture :

Le musée inauguré en juin 1961, a été pensé par Reynold Arnould, peintre, conservateur des musées de la ville du Havre, dans le cadre de la reconstruction de la ville dans les années 1950 et conçu par quatre architectes – Guy Lagneau, Michel Weill, Jean Dimitrijevic et Raymond Audigier –, en étroite collaboration avec quatre ingénieurs – Bernard Laffaille et René Sarger (pour les structures acier et béton), Jean Prouvé (pour l’emploi de l’aluminium), André Salomon (pour l’éclairage naturel et artificiel) – et avec l’artiste Henri-Georges Adam, à qui fut commandée une sculpture monumentale pour la façade de l’édifice.

L’espace Niemeyer a été commandé par la ville du Havre dans les années 1970 à l’architecte Oscar Niemeyer, assisté par Jean-Maur Lyonnet, pour abriter définitivement la Maison de la culture du Havre. Depuis sa fondation en 1961, elle était passée du musée des beaux-arts au théâtre de l’Hôtel de ville en 1967 et attendait d’être installée dans son propre site.

Date(s)

- 17 septembre 2022

Tarif(s)

Gratuit

Réservation auprès de la Maison de la Culture du Havre : contact@asso-maisondelaculture.fr

AMAM

« Digérer le scandale Vim Delvoye », Cloaca, 2000

par Deborah Laks, docteure en histoire de l’art, chargée de recherche au CNRS

par Deborah Laks, docteure en histoire de l’art, chargée de recherche au CNRS

Date(s)

- 11 mai 2023

Conférence accessible uniquement aux adhérents de l'association des Amis du musée d'art moderne André Malraux (AMAM)

AMAM

« Face à l’Histoire, Daniel Buren », les deux plateaux, 1986

par Deborah Laks, docteure en histoire de l’art, chargée de recherche au CNRS

par Deborah Laks, docteure en histoire de l’art, chargée de recherche au CNRS

Date(s)

- 04 mai 2023

Conférence accessible uniquement aux adhérents de l'association des Amis du musée d'art moderne André Malraux (AMAM)

AMAM

« Explosion du dôme de Milan, Jean Tinguely », La Vittoria, 1970

par Deborah Laks, docteure en histoire de l’art, chargée de recherche au CNRS

par Deborah Laks, docteure en histoire de l’art, chargée de recherche au CNRS

Date(s)

- 13 avril 2023

Conférence accessible uniquement aux adhérents de l'association des Amis du musée d'art moderne André Malraux (AMAM)

AMAM

« Le corps des artistes femmes comme champ de bataille, Shigeko Kubota » Vagina painting, 1965

par Deborah Laks, docteure en histoire de l’art, chargée de recherche au CNRS

par Deborah Laks, docteure en histoire de l’art, chargée de recherche au CNRS

Date(s)

- 06 avril 2023

Conférence accessible uniquement aux adhérents de l'association des Amis du musée d'art moderne André Malraux (AMAM)

AMAM

"L’Art contemporain, des années 70 à nos jours"

par Fabienne Dumont, critique d’art et commissaire d’exposition, maîtresse de conférences en art contemporain à l’université Rennes 2

par Fabienne Dumont, critique d’art et commissaire d’exposition, maîtresse de conférences en art contemporain à l’université Rennes 2

Date(s)

- 21 mars 2023

Conférence accessible uniquement aux adhérents de l'association des Amis du musée d'art moderne André Malraux (AMAM)

AMAM

"Les avant-gardes historiques II, dadaïsme, surréalisme, réalismes sociaux des années 20 et 30"

par Fabienne Dumont, critique d’art et commissaire d’exposition, maîtresse de conférences en art contemporain à l’université Rennes 2

par Fabienne Dumont, critique d’art et commissaire d’exposition, maîtresse de conférences en art contemporain à l’université Rennes 2

Date(s)

- 14 mars 2023

Conférence accessible uniquement aux adhérents de l'association des Amis du musée d'art moderne André Malraux (AMAM)

AMAM

"Les avant-gardes historiques I, fauvisme, expressionnisme, abstraction"

par Fabienne Dumont, critique d’art et commissaire d’exposition, maîtresse de conférences en art contemporain à l’université Rennes 2

par Fabienne Dumont, critique d’art et commissaire d’exposition, maîtresse de conférences en art contemporain à l’université Rennes 2

Date(s)

- 07 mars 2023

Conférence accessible uniquement aux adhérents de l'association des Amis du musée d'art moderne André Malraux (AMAM)